PESTISIDA (ORGANOFOSFAT DAN DDT) METABOLISME, TOKSISITAS, DAN PENGOBATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pestisida atau pesticide berasal dari pest yang berarti hama dan cide yang berarti

mematikan / racun. Jadi pestisida adalah racun hama. Secara umum pestisida dapat

didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang

dianggap sebagai pest yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan

kepentingan manusia. Pestisida merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad

renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan

penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian,

memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak

diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian

tanaman (tidak termasuk pupuk), memberantas atau mencegah hama-hama luar pada

hewan-hewan piaraan dan ternak, memberantas atau mencegah hama-hama air,

memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah

tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan, dan memberantas atau mencegah

binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang

perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Bidang penggunaan

pestisida meliputi pengelolaan tumbuhan, peternakan, penyimpanan hasil pertanian,

pengawetan hasil hutan,pengendalian vektor penyakit manusia, pengendalian rayap,

pestisida rumah tangga, fumigasi, dan pestisida industri lainnya seperti cat, anti

pencemaran dan bidang lainnya (Rustia,2009).

Insektisida berasal dari bahasa latin insectum yang mempunyai arti potongan,

keratin, atau segmen tubuh, seperti kita lihat padabagian tubuh serangga .Insektisida

adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua

jenis serangga. Serangga adalah binatang yang 26% spesiesnya merugikan manusia

karena herbivore atau fitofak, sedang sebagian lainnya merugikan manusia karena

menyebarkan penyait pada manusia dan binatang ternak. Walau demikian ada pula

serangga yang sangat penting misalnya serangga penyerbuk (polinerator), pengurai

(decomposer), predator dan parasitoid pada serangga lain, penghasil bahan berguna

(lebah madu), dan sebagainya. Serangga menyerang tanaman atau ternak untuk

memperoleh makanan dengan berbagai cara, sesuai tipe mulutnya (menggigit dan

mengunyah, menusuk dan menghisap, menghisap, mengunyah danmenjilat, memarut

dan menghisap).Salah satu kesulitan pengendalian seragga adalah sifat serangga yang

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Sebagai contoh, walaupun

tanaman kesukaannya tidak ada, serangga masih tetap bertahan hidup dengan memakan

jenis tanaman apa saja yang ada. Serangga juga tidak hanya menyerang tanaman di

lahan pertanian, tapi ada beberapa jenisnya yangmenjadi hama gudang (Rustia,2009).

1.2 Rumusan Masalah

A. Bagaimana jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh ?

B. Bagaimana metabolisme toksikan masuk ke dalam tubuh ?

C. Apa efek yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida organofosfat dan DDT?

D. Bagaimana cara penangan dari penggunaan pertisida organofosfat dan DDT?

E. Bagaimana cara pengukuran toksikatas pestisida dalam tubuh?

BAB II

PEMBAHASAN

Pestisida merupakan agen kimiawi dan bahan-bahan lain serta jasad renik dan virus yang

didisain dan dikembangkan untuk menjadi zat yang bersifat toksik pada suatu organisme hidup

yang spesifik pada dosis tertentu. Secara umum pestisida dapat didefinisikan sebagai bahan

yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai pest yang secara

langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia (Munaf, 1987). Kurang

lebih 90 % dari seluruh pestisida yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersil, dan sisanya

pada pengawasan hama, perkebunan, dan penggunaan pada rumah dan taman. Pada

perkebunan, pajanan pekerjaan terhadap pestisida terutama timbul selama mencampur

persenyawaan tersebut dengan air dan penyemprotan campuran tersebut (Jeyaratnam dan Koh,

1996). Kebanyakan pestisida yang digunakan saat ini adalah senyawa organik, utamanya

senyawa sintetik. Pestisida organik sintetik biasanya dibedakan atas 4 golongan yaitu

organoklorin, organofosfat, karbamat dan golongan lain (Mursyidi, 1994).

Senyawa organofosfat merupakan senyawa yang digunakan secara luas di bidang

pertanian sebagai pestisida. Organofosfat yang umum digunakan dalam bidang pertanian

meliputi diazinon, malation, klorpirifos dan profenofos (Isvani, dkk., 2015). Organofosfat

adalah insektisida yang paling toksik diantara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan

keracunan pada orang. Termakan hanya dalam jumlah sedikit saja dapat menyebabkan

kematian, tetapi diperlukan beberapa milligram untuk dapat menyebabkan kematian pada

orang dewasa (Prijanto, 2009). Organofosfat adalah derivate dari phosphoric acid dan biasanya

sangat toksik untuk hewan bertulang belakang. Golongan organofosfat struktur kimianya dan

cara kerjanya berhubungan erat dengan gas syaraf. Organofosfat selain toksik terhadap tulang

bertulang belakang ternyata tidak stabil dan non persisten, sehingga golongan ini dapat

menggantikan organoklorin, khususnya untuk menggantikan DDT.

DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichlo-roethane) adalah salah satu dari pestisida organoklorin

sintetis. DDT komersial merupakan campuran dari p, p isomer DDD (77%) dan o,p‘ isomer

DDD (15%). DDD dan DDE juga merupakan metabolit dari DDT di lingkungan. Total DDT

merupakan jumlah dari p,p’-DDT, p,p’–DDD, dan p,p’ DDE. Daya larutnya sangat tinggi

dalam lemak dan sebagian besar pelarut organik, tak larut dalam air, tahan terhadap asam keras

dan tahan oksidasi terhadap asam permanganat. DDT adalah insektisida paling ampuh yang

pernah ditemukan dan digunakan manusia dalam membunuh serangga tetapi juga paling

berbahaya bagi umat manusia manusia sehingga dijuluki “The Most Famous and Infamous

Insecticide”. DDT banyak digunakan di bidang pertanian untuk membasmi hama serangga, dan

di bidang kesehatan untuk membasmi nyamuk malaria, lalat, kutu dan penyakit tifus. DDT

bersifat semi volatil, dapat menjadi bagian dari atmosfer jika terjadi proses penguapan, banyak

ditemukan di lingkungan, dan bahkan residunya ditemukan sampai di kutub utara, bersifat

lipofilik, mengalami proses biokonsentrasi dan biomagnifikasi dalam tubuh organisme akuatik

(Edward, 2016).

2.1 PAPARAN (JALUR MASUKNYA TOKSIKAN)

Jalur masuk atau portal entri adalah pintu masuknya xenobiotik ke dalam tubuh

organisme. Xenobiotik diartikan sebagai bahan asing bagi tubuh organisme, yang antara

lain adalah racun (Soemirat, 2003). Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit

3 | P e m b a h a s a n

(dermal), pernafasan (inhalasi), atau mulut (oral), masing-masing jalur pajanan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Melalui Mulut / Oral (Ingesti)

Portal entri oral adalah mulut dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Portal entri

ini sering dan mudah terjadi namun bahan asing yang masuk tidak akan mudah

mencapai peredaran darah karena beberapa hal penting yang terkait pada fungsi saluran

gastro-intestinal. Pestsida yang masuk melalui oral sebagian besar akibat kecerobohan,

seperti meninggalkan pestisida dalam jangkauan anak-anak, merokok atau makan tanpa

mencuci tangan setelah menggunakan pestisida, menggunakan mulut untuk

mengalirkan pestisida cair yang tersumbat, memakan buah yang tidak dicuci yang

sebelumnya telah disemprot pestisida, atau secara tidak sengaja meminum pestisida

yang tertuang dalam wadah tak berlabel (Rustia, 2009).

2. Melalui kulit (Absorpsi)

Pajanan pestisida melalui kulit dapat terjadi ketika pestisida tumpah mengenai

kulit atau ketika menyemprot partikel pestisida terbawa angin hingga menempel ke

kulit. Toksisitas melalui kulit (acute dermal toxicity) dapat terjadi jika pestisida

mengenai kulit dan akhirnya dapat masuk ke dalam tubuh. Pestisida yang diabsorpsi

kulit dapat menembus epidermis, kemudian memasuki kapiler darah dalam kulit,

sehingga terbawa sampai ke paru-paru dan organ vital lainnya seperti otak dan otot.

Pestisida akan segera diabsorpsi jika kontak melalui kulit atau mata. Perpindahan residu

pestisida dari suatu bagian tubuh ke bagian lain sangat mudah. Jika hal ini terjadi maka

akan menambah potensi keracunan. Residu dapat berpindah dari tangan ke dahi yang

berkeringat atau daerah genital. Pada daerah ini kecepatan absrpsi sangat tinggi

sehingga dapat lebih berbahaya daripada tertelan (Rustia, 2009).

3. Pernafasan (Inhalasi)

Udara dapat dengan mudah terkontaminasi pestisida selama penyemprotan. Di

daerah tropis, sekitar 90% insektisida golongan organoklorin di tanah akan menghilang

dalam satu tahun. Pestisida golongan lain dapat menguap lebih cepat lagi, terutama bila

diaplikasikan dengan cara menyemprot. Tujuh puluh lima persen (75%) aplikasi

pestisida dilakukan dengan cara disemprotkan, sehingga memungkinkan butir-butir

cairan tersebut melayang, menyimpang dari aplikasi. Jarak yang ditempuh oleh butiranbutiran

cairan tersebut tergantung pada ukuran butiran. Butiran dengan radius kecil dari

satu micron, dapat dianggap sebagai gas yang kecepatan mengendapnya tak terhingga,

sedang butiran dengan radius yang lebih besar akan lebih cepat mengendap. Sampai

saat ini, bukti mengenai efek yang serius akibat pajanan melalui udara terhadap

kesehatan manusia masih sangat sedikit (Rustia, 2009).

2.2 METABOLISME

1. Organofosfat

Setelah masuk ke dalam tubuh, organofosfat akan dimetabolisme dengan enzim

fase I dan II. Metabolisme fase I organofosfat meliputi oksidasi dan hidrolisis.

4 | P e m b a h a s a n

Oksidasi

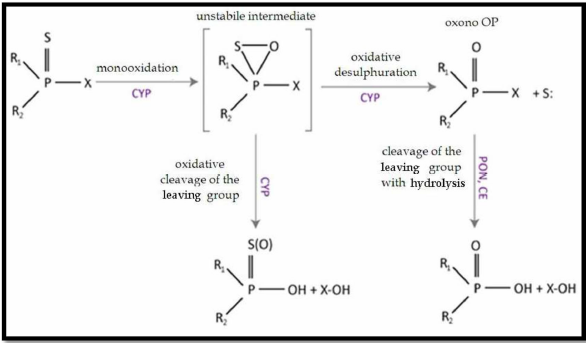

Oksidasi adalah reaksi yang paling penting dalam aktivasi bentuk OP thiono untuk

membentuk inhibitor aktif AcHE. Dengan bantuan enzim CYP, atom sulfur dalam

bentuk thiono mengikat satu atom oksigen, menghasilkan intermediet yang tidak stabil

dan menjadi metabolit OP oxono dan atom sulfur aktif (oxidative desulphuration).

Metabolit OP oxono adalah penghambat kuat AcHE, jadi ini adalah reaksi kunci untuk

sebagian besar efek neurotoksik yang disebabkan oleh OP. Pengaruh atom belerang

aktif, sebagai produk sampingan dari reaksi ini, masih belum diketahui. Atom itu dapat

berinteraksi dengan protein tetangga dan, misalnya, menonaktifkan enzim CYP pada

pengikatan ke situs aktif mereka (Elersek and Filipic, 2011).

Hidrolisis

Hidrolisis OP terjadi setelah oksidasi, dengan bantuan enzim esterase A, juga disebut

paraoxonase. Reaksi ini penting untuk proses detoksifikasi OP. Detoksifikasi OP

terjadi ketika paraoxonase membelah OP menjadi dialkilfosfat dan gugus pergi. OP

juga dihidrolisis oleh karboksilesterase, yang berbeda dari paraoxonase dalam selfinactivation

pada hidrolisis (Elersek and Filipic, 2011).

Gambar 1. Reaksi utama metabolisme fase I OP. CYP, cytochrome P450; PON,

paraoxonase; CE, carboxylesterase.

Pada metabolisme fase I, selain desulfurisasi oksidatif dan hidrolisis, reaksi

pengangkatan oksidatif dari rantai samping (dealkilasi) atau pembelahan oksidatif dari

gugus pergi juga dapat terjadi. Terjadi terakhir, setelah pembentukan perantara yang

tidak stabil dengan CYP dan bersaing dengan reaksi desulfurisasi. Karena desulfurisasi

mengaktifkan OP, sementara pembelahan oksidatif dari gugus pergi mendetoksifikasi

mereka, keseimbangan antara dua reaksi ini sangat penting untuk hasil toksisitas OP

akhir. Hasil oksidasi sering senyawa yang lebih hidrofilik, yang dapat lebih mudah

terkonjugasi dalam metabolisme fase II, sehingga memungkinkan ekskresi lebih cepat

dari organisme. Metabolisme OP yang dihasilkan dari metabolisme fase I dikonjugasi

dengan kelompok hidrofilik di bawah katalisis oleh enzim fase II, dan diekskresikan

dalam urin. Dalam metabolisme fase II, reaksi detoksifikasi terjadi secara eksklusif.

2. DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

DDT diubah sedikit ke DDE yang kurang beracun oleh dehidroklorinasi, namun

DDE tidak dapat menjalani biotransformasi lebih lanjut, tetapi disimpan untuk waktu

yang tidak terbatas dalam jaringan adiposa. Sebagian besar dalam bentuk para, para-

DDE yang terdapat dalam lemak manusia sebagian besar merupakan DDE dari luar,

hanya sedikit DDE yang diproduksi secara endogen. Jalur detoksifikasi utama dari DDT

adalah melalui deklorinasi ke DDD, insektisida aktif yang mudah terdegradasi menjadi

DDMU, produk detoksifikasi yang larut dalam air, cepat diekskresikan. DDT secara

perlahan dihilangkan dari tubuh, eliminasi telah diperkirakan pada tingkat sekitar 1%

dari DDT yang disimpan per hari (Baselt, 1982).

Gambar 2. Reaksi utama metabolisme DDT

2.3 TOKSISITAS PESTISIDA

1. Organofosfat

Organofosfat merupakan insektisida yang paling toksik diantara jenis pestisida

lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada manusia. Dalam jumlah sedikit

organofosfat dapat menyebabkan kematian, tetapi diperlukan lebih dari beberapa mg

untuk menyebabkan kematian pada orang dewasa. Beberapa dosis fatal untuk senyawa

golongan organofosfat antara lain Malathion 1-5 gram, Parathion 10 mg/kgBB, Systox

100 mg, dan tetraetilpirofosfat 0,4 mg/kgBB. Toksisitas akut pada manusia dapat

menyebabkan neurotoksik pada paparan melalui inhalasi dan oral, serta timbulnya kudis

dan dermatitis pada kontak melalui kulit. Toksisitas kronik pada manusia belum

terlaporkan, namun toksisitas kronik (non kanker) pada hewan uji melalui paparan oral

dapat menyebabkan penurunan kadar Hb, gangguan fungsi hati dan kelainan pada ginjal

(Thanos, dkk., 2016).

2. DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

Berdasarkan toksisitasnya, DDT dapat digolongkan menjadi sangat toksik (aldrin,

endosulfan, dieldrin), toksik sederhana (Clordane, lindane, heptaklor), kurang toksik

(Benzane hexacloride (BHC)). Keracunan DDT tidak saja disebabkan oleh daya toksis

DDT itu sendiri tetapi larutan yang dipakai seperti minyak tanah dapat menyebabkan

lebih beratnya tingkat keracunan. Tanda tanda keracunan DDT yaitu, keracunan pada

dosis rendah, si penderita merasa pusing-pusing, mual, sakit kepala, tidak dapat

berkonsentrasi secara sempurna. Pada keracunan dosis yang tinggi dapat kejang-kejang,

muntah dan dapat terjadi hambatan pernafasan. Dosis dari DDT yaitu 250 - 500 mg/kg.

Dosis mematikan pada orang dewasa diperkirakan sebesar 30 g. Perkiraan dosis DDT

oral serendah 10 - 16 mg/kg yang akan menyebabkan kejang-kejang. Kematian biasanya

terjadi dalam 4 hingga 8 jam karena kegagalan pernafasan dan sekuel asidosis metabolik

sekunder akibat aktivitas kejang yang berkepanjangan (Mursyidi ,1994; Ozucelik, dkk.,

2004).

2.4 PENANGANAN KERACUNAN PESTISIDA (ANTIDOTE)

1. Organofosfat

Pengobatan dilakukan dengan pemberian antidotum Sulfas atropin 2 mg IV atau

IM. Penggunaan dosis besar tidak berbahaya pada keracunan organofosfat dan harus

dulang setiap 10 - 15 menit sampai terlihat gejala-gejala keracunan atropin yang ringan

berupa wajah merah, kulit dan mulut kering, midriasis dan takikardi. Kewmudian

atropinisasi ringan ini harus dipertahankan selama 24 - 48 jam, karena gejala-gejala

keracunan organofosfat biasanya muncul kembali. Pada hari pertama mungkin

dibutuhkan sampai 50 mg atropin. Kemudian atropin dapat diberikan oral 1- 2 mg selang

beberapa jam, tergantung kebutuhan (Gossel, 1990).

Atropin akan menghialngkan gejala - gejala muskarinik perifer (pada otot polos

dan kelenjar eksokrin) maupun sentral. Pernafasan diperbaiki karena atropin melawan

brokokonstriksi, menghambat sekresi bronkus dan melawan depresi pernafasan di otak,

tetapi atropin tidak dapat melawan gejala kolinergik pada otot rangka yang berupa

kelumpuhan otot-otot rangka, termasuk kelumpuhan otot-otot pernafasan (Gossel,

1990).

Kelumpuhan otot-otot dapat diatadi dengan pemberian pralidoksim, yang

diberikan segera setelah pasien diberi atropin yang merupakan reaktivator enzim

kolinesterase. Jika pengobatan terlambat lebih dari 24 jam setelah keracunan, maka

efektifitas obat akan berkurang. Dosis normal pralidoksim yaitu 1 gram pada orang

dewasa. Jika kelemahan otot tidak ada perbaikan, dosis dapat diulangi dalam 1 - 2 jam.

Pengobatan umumnya dilanjutkan tidak lebih dari 24 jam kecuali pada kasus pajanan

dengan kelarutan tinggi dalam lemak atau pajanan kronis. Pralidoksim dapat

mengaktifkan kembali enzim kolinesterase pada sinaps-sinaps termasuk sinaps dengan

otot rangka sehingga dapat mengatasi kelumpuhan otot rangka (Gossel, 1990).

2. DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

Tidak ada obat penawar khusus yang ditetapkan tetapi benzodiazepine bermanfaat

dalam mengurangi kejang pada orang yang keracunan DDT. Biasanya orang yang

mengalami keracunan DDT akan berkeringat, muntah dan pusing serta kejang-kejang

akibat keracunan. Penggunaan benzodiazepine untuk mengurangi suhu tubuh dan

menenangkan setelah kejang-kejang. Saat seseorang mengalami kejang-kejang

dikendalikan dengan pemberian IV diazepam, diberikan selama beberapa menit totalnya

15 mg. Pasien menerima 1 Meq/kg natrium bikarbonat untuk membaikkan asidosis

metabolik. Saat kejang-kejang kambuh diberi tambahan 10 mg IV diazepam. Diazepam

ini jenis dari golongan benzodiazepine. Pemberian obat ini perlu penangan dari dokter

dan dengan dosis yang sudah diatur. Saat penambahan IV diazepam dapat mengurangi

kejang-kejang akibat dari keracunan DDT (Ozucelik, dkk., 2004).

2.5 PENGUKURAN TOKSISITAS PESTISIDA

Pengukuran toksitas bisa dilihat dari sifat toksik suatu tokson sangat ditentukan oleh

dosis (konsentrasi tokson pada reseptornya). Artinya kehadiran suatu zat yang berpotensial

toksik di dalam suatu organisme belum tentu menghasilkan juga keracunan. Uji toksisitas

akut merupakan salah satu metode uji pra-klinik yang digunakan untuk menentukan atau

mengukur derajat efek toksik dari suatu senyawa dalam dosis tunggal. Jangka waktu yang

digunakan pada umumnya adalah 24 jam. LC (Lethal Concentration) atau LD (Lethal

dosage) merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan tingkat kepekaan terhadap

konsentrasi toksik untuk hewan uji (Harmita dan Maksun, 2006).

Toksisitas didefinisikan sebagai LD50 yang dinyatakan dalam mg senyawa pestisida

per kilogram berat badan, dalam perkataan lain dosis yang dapat membunuh 50% persen

dari jumlah hewan percobaan yang digunakan pada kondisi laboratorium. LD50 dapat

dinyatakan dengan oral (melalui mulut atau diletakan dalam perut tikus), melalui kulit

(digunakan terhadap kulit tikus atau kelinci), dan melalui pernapasan. Besarnya konsentrasi

(dosis) merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan bahaya atau tidaknya

suatu jenis pestisida/bahan kimia. Di samping toksisitas, variabel lainnya yang cukup

penting ialah dosis, lamanya terkena pestisida, dan caranya masuk ke dalam badan. Jumlah

pestisida yang dibutuhkan untuk membunuh manusia dapat dihubungkan dengan LD50 dari

senyawa kimia terhadap tikus di laboratorium (Thanos, dkk., 2016).

BAB III

PENUTUP

Pestisida adalah substansi kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang

digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Yang dimaksud hama di sini adalah sangat

luas, yaitu serangga, tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh

fungi (jamur), bakteria dan virus, kemudian nematoda (bentuknya seperti cacing dengan ukuran

mikroskopis), siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan. Sekarang lebih

banyak digunakan pestisida sintetik yaitu ada 4 golongan organoklorin, organofosfat, karbamat

dan golongan lainnya. Dalam makalah ini membahas pestisida golongan organoklorin jenis

DDT dan pestisida golongan organofosfat.

Golongan organoklorin yang berjenis DDT merupakan jenis pestisida yang sering

digunakan untuk membasmi berbagai jenis hama dan serangga,tungau, tumbuhan pengganggu,

penyakit tanaman yang dapat merugikan para petani. DDT dan organofosfat insektisida yang

sangat toksik di antara jenis pestisida lainnya karena sering menyebabkan keracunan pada

orang. Jalur masuknya toksikan dari pestisida ini bisa melalui mulut, kulit dan pernafasan.

Toksitas dari pestisida ini dapat dilihat dari besarnya dosis yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Baselt, R. C., 1982, Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, Biomedical

Publications, California.

Edward, 2016, Bioakumulasi Pestisida Organiklorin dalam Kerang Hijau (Perna viridis) di

Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Jakarta.

Elersek, T. and Filipic, M., 2011, Pesticides - The Impacts of Pesticides Exposure, In Tech,

Rijeka.

Gossel, T. A., 1990, Principle of Clinical Toxicology, Raven Press, New York.

Harmita dan Maskun, 2006, Buku Ajar Analisis Hayati, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Isvani, N. K., Mulyasuryani, A., dan Prasetyawan, S., 2015, Kinerja Biosensor Konduktometri

Berbasis (Screen Printed Carbon Electrode) SPCE––Kitosan untuk Deteksi Diazinon,

Malation, Klorpirifos dan Profenofos, Jurnal Kimia VALENSI, 1(2) : 83-90.

Jeyaratnam, J., and Koh, D., 1996, Textbook of Occupational Medicine Practice, World

Scientific. Singapore.

Munaf, S., 1997, Keracunan Akut Pestisida : Teknik Diagnosis, Pertolongan Pertama,

Pengobatan dan Pencegahannya, Widya Medika, Jakarta.

Mursyidi, A., 1994, Pestisida Efek Toksik dan Nasibnya di Lingkungan, UNISIA, 23 : 112 –

119.

Ozucelik, D. N., Karcioglu, O., Topacoglu, H., dan Fowler, J. R., 2004, Toxicity Following

Unintentional DDT Ingestion, Journal of Toxicology, 42(23) : 299-303.

Prijanto, T. B., 2009, Analisis Faktor Risiko Keracunan Pestisida Organofosfat Pada Keluarga

Petani Hortikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Tesis S2. (Tidak

dipublikasikan), Magister Kesehatan Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rustia, H. N., 2009, Pengaruh Pajanan Pestisida, UI-Press, Jakarta.

Soemirat, J., 2003, Toksikologi Lingkungan, UGM-Press, Yogyakarta.

Thanos, C. A. A., Tomuka, D., Mallo, N. T. S., 2016, Livor Mortis Pada Keracunan Insektisida

Golongan Organofosfat Di Kelinci, Jurnal e-Clinic, 4(1) : 10-20.

Komentar

Posting Komentar